この記事は娘が適性検査を受けた2022年2月に書いた記事です。

入学して9か月が経過した2022年12月と約2年が経過した2023年12月に加筆修正しています。

※入学前に感じていたことも残しておきたいので当時の文章に加筆修正しました。

子供が公立中高一貫校受検に挑戦したいって言うけど倍率も高いし、うちの子には難しいのかな…

「一般の公立中学と変わらない学費」でありながら「高い進学実績」であることから人気が高い公立中高一貫校。

受検倍率が高いのも特徴で2022年の受検倍率は

- 三鷹中等教育学校:5.9倍

- 白鷗高校附属中学校:5.43倍

- 相模原中等教育学校:6.64倍

- 横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校:6.51倍

- 東葛飾中学校:10.64倍

- 千葉中学校:7.35倍

- 浦和中学校:7.7倍

- 伊奈学園中学校:5.4倍

と首都圏では、「東葛飾中学校」の10.64倍を筆頭に受検倍率が5倍前後となります。

首都圏以外でも茨城県は全国最多の13校の公立中高一貫校が誕生しており、茨城県のトップ高校である水戸第一高等学校や土浦第一高校も附属中学校を併設しました。

- 水戸第一高等学校附属中学校:4.94倍

- 土浦第一高校付属中学校:3.21倍

関東圏以外でも

- 咲くやこの花中学校:4.88倍

- 水都国際中学校:4.55倍

- 西京高等学校附属中学校:3.45倍

- 洛北高等学校附属中学校:3.33倍

- 広島叡智学園中学校:7.78倍

となっています。

私は、娘の公立中高一貫校の受検(2022年)に伴走しました。

娘が通う公立中高一貫校でも多くの生徒さんとお話しましたし、仕事でも多くの公立中高一貫校の生徒さんたちとお話する機会がありました。そんな中で公立中高一貫校に合格するお子さんには共通している点が多いことに気づきました。

今回は、「公立中高一貫校に合格する子の特徴」をご紹介したいと思います。

受検前に塾のイベントなどで公立中高一貫校の現役生などからお話を聞かせてもらったりもしました。

受検の1年半前に公立中高一貫校入試を知って「うちの子に向いているのかな…」と情報収集から開始しました。

私立中学受験と比べると公立中高一貫校受検は情報が不足しているのが現状だと思います。

そこで、この記事では公立中高一貫受検を知ったばかりで”受検に挑戦すべきか迷っている”という方に向けてどんな子供が公立中高一貫校受検に向いているのかご紹介します。

- 公立中高一貫校受検に挑戦すべきか迷っている保護者の方

- 自分の子供が公立中高一貫校受検に向いているか知りたい保護者の方

- 公立中高一貫校受検を考えている保護者の方

- 小5、小6でお子さんが中学受験をしたいと言い出した保護者の方

公立中高一貫校とは

公立中高一貫校の目的

公立中高一貫校は1999年に文部科学省が学校教育法を一部改正して誕生しました。

中高一貫教育は6年間の計画的・継続的な教育指導により個性や創造性を伸ばし、幅広い年齢層の生徒が6年間一緒に学校生活を送る中で社会性や豊かな人間性を育む教育を進めることができます。

公立中高一貫校が開校するまでは私立の中高一貫校に行くことでしか受けられなかった中高一貫教育を経済的負担が比較的少ない公立校でも受けられるようにしました。

実際に公立中高一貫校に入学して感じるのは、6年間の計画的・継続的な質の高い授業が実施されていると感じます。具体的には娘の学校では数学は「体系数学」、英語は「New Treasure(ニュートレジャー)」と文部科学省の検定外教科書が使用されています。※多くの私立中高一貫校でも採用されている難易度の高い教科書です。

娘の学校では、毎週放課後に補習授業が実施されていたり面倒見も良くて安心しました。他の公立中高一貫校でも中学生のうちは塾に行かない子が多いと先生がおっしゃっていました。

ただ、やはりレベルは高いです。うちの娘は「数学」と「英語」はオンライン家庭教師に週1回の指導をお願いしています。

ちなみに、これから公立中高一貫校受検をむかえる小5の弟にもオンライン家庭教師での指導をお願いしました。その先生たちと相談してオンラインスクールの開校準備をしています。

公立中高一貫校受検の特徴

では、公立中高一貫校受検に関して簡単に解説します。

地域/学校により異なりますが公立中高一貫校では基本的に「適性検査」「報告書」「作文」で選考されています。

※地域や学校により「面接」や「二次検査」がおこなわれるところもあります。

ちなみに「適性検査」と呼ばれるペーパーテストは建前上、学力を問う試験は行ってはならないことになっているため「試験」ではなく「検査」という名称になっています。そのため私立中学受験の「受験」とは違い「受検」の字を使っています(誤字ではありませんw)

適性検査では「読解力」や「仮説思考力」などが試されています。

「読解力」は文章を読んで理解する力も必要ですが、それだけではなくて出題者の意図を読み取ることも含めた力が求められます。また「仮説思考力」に関しては、日常の現象について、「なぜ」と疑問を持ち、仮説を立てる力などが重要です。

基本的に小学校で学ぶレベルの知識を元に思考力を試されるような検査なので多くの私立中学受験で求められる「深い知識」を前提とした暗記的な勉強が必要な受験ではないのも私的には魅力的に感じました。

- 私立中学受験と違い四科目(二科目)受験ではない

→適性検査という思考力検査で教科横断的な思考力を検査されます - 書くこと(作文や記述)がメイン

→論理的思考力と論理的記述力が試されます - 知識の量ではなく考える力が問われる

→私立中学受験と比べると暗記学習が苦手なお子さんにもチャンスはあります - 問題の情報量が多い

→適性検査の問題は、とにかく情報量が多いです「文章」だけでなく「グラフ」「会話文」などを読んで書かれていることを素早く、正確に把握する情報処理力が求められます

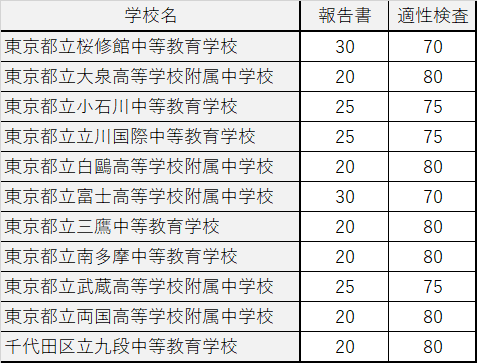

また学校によって比率は違いますが小学校からの「報告書」が選考で使われるため小学校での評価が高いと有利だと思います。

東京都立の公立中高一貫校を例としてご紹介すると桜修館中や富士中など適性検査比率の高い学校では3割の比重があります。なので思考力が高くても、「忘れ物が多い」「授業態度が悪い」などで学校での評価が低くなってしまうと不利な条件で受検に臨まなければならなくなるので注意が必要です。

適性検査の内容から推察する公立中高一貫校受検に向いている子供の特徴

1.知的好奇心が強い子供

日常の生活で、いろいろなことに興味を持つ知的好奇心が強い子供が向いていると思います。

私立中学受験のように「国語」「算数」「理科」「社会」など教科ごとの出題ではなくプログラミングの問題、環境に関する問題、国際化に関する問題、自然災害に関する問題など小学生にとって日常的にはなじみのないような分野の問題も出題されます。

ニュースで取り上げられる社会的な課題などに興味を持ち、自らの意見を持っている子供が求められていると思います。

また理科の実験的な問題も多く、単に教科書的な知識ではなく、自然現象や科学現象に対して「なぜ、このような結果になるのだろう?」「これは、どうなっているんだろ?」と疑問を持ち体験から知識を得ているような子は適性検査に向いていると思います。

うちでは「実験でわかる科学のなぜ?AI時代を生きぬく理系脳が育つ」を一緒に読んだり、夏休みに一緒に実験をしたりしました。大人が読んでも面白いのでオススメです。

「実験でわかる科学のなぜ?AI時代を生きぬく理系脳が育つ」以外にも、「クイズ&パズルでわかる数と図形のナゾ: AI時代を生きぬく算数のセンスが育つ」や「ためしてわかる身のまわりのテクノロジー: AI時代を生きぬく問題解決のチカラが育つ」などは、公立中高一貫校が求める知的好奇心が高さを育てることができると思います。

あと、子供が公立中高一貫校受検を考えるまでは新聞は購読していましたが日本経済新聞だけだったので、子供用に読売KODOMO新聞の購読を開始しました。

読売KODOMO新聞は、読売新聞が毎週木曜日に発行する小学生向けの新聞でサイズも小学生が手に取りやすいタブロイド判です。 20ページある紙面は、オールカラーでイラストや写真を大きく使ったビジュアルなレイアウトでニュースや社会の仕組みに興味を持てる構成です。

世の中で起こっていることに関して親子で話をすることを大切にしています。例えば「ロシアのウクライナ侵攻」など難しいニュースに関しても、「なぜロシアはウクライナに侵攻してしまったのか?」を第二次世界大戦以降のヨーロッパの歴史を一緒に調べて話し合ったりしました。

また、ロシアのウクライナ侵攻が世界に与える影響に関しても「資源や食料問題」「物価高騰」「ドル高」など話をします。

「読売KODOMO新聞」を購読するようになってテレビのニュースなどにも興味を持つようになり親子で話をする機会が増えました。

2.論理的な思考ができる子

公立中高一貫校受検の適性検査の問題は問題文を、そのまま読んでも解けない問題があります。何を解くのかを特定して、問題を解くための情報を把握しないと解けない問題などです。

また作文などの記述問題でも論理的構成が求められます。

適性検査の作文では小学校で書くような作文ではなく

私は●●と考える。なぜなら●●だからだ。例えば●●のような経験をした。このような経験から私は●●と考える。

のような小論文的な作文が求められます。

なので親や先生など、大人が言ったことの論理矛盾を突いてくるような大人びた考えができるような子が適性検査に向いていると思います。

現在、運営している公立中高一貫校受検のオンラインスクールでは、「講師と生徒」でのディスカッションを重視しているのと、「講師と生徒」だけではなく「生徒同士」で考え方を説明してもらうなど、論理的思考力とプレゼンテーション能力(論理的記述力育成のトレーニング)を目指しています。

この、論理的思考力やプレゼンテーション力は社会人になっても重要な力だと思います。

なので、小学生の時から論理的思考力やプレゼンテーション力を鍛えるトレーニングをおこなえる適性検査対策は大人になってからも役に立つと思います。小学校低学年から中学年で論理性が足りないと思う場合も、論理的思考力を鍛えるつもりで公立中高一貫校受検に挑戦させてみるのもありだと思います。

うちでは公立中高一貫校受検を考え始めた時期に「5分で論理的思考力ドリル シリーズ」をやらせました。小学校低学年から中学年のお子さんなら「ちょっとやさしめ」から。

高学年なら、「ちょっとやさしめ」は飛ばして「論理的思考力ドリル」からでも良いと思います。

Amazonで「試し読み」もできるので「5分で論理的思考力ドリル ちょっとやさしめ」「5分で論理的思考力ドリル」チェックしてから購入すると良いと思います。

他にも「2分で読解力ドリル シリーズ」も適性検査対策に良いと思います。

こちらも「試し読み」できます。

3.いろいろな経験をしている子

公立中高一貫校の適性検査では、体験をもとにした作文が求められることが多いです。

例えば理科的問題で川の上流と下流の違いに関して問われるとして、教科書などで知識を持っているだけでは解けないような捻りのある出題がされたりします。

でもアウトドアでラフティングやキャニオニングなどを経験していると川の流れを体験として知識を習得していることで考えられたりします。

同じように日常的に料理をお手伝いしなが、材料に関する知識を得たりすると問題を取り組みやすくなったりすると思います。※実際に過去の適性検査では「家庭科」や「体育」「音楽」的な問題が出題されたこともあります。

特別な体験だけでなく、サッカークラブでレギュラーになるために努力した経験、ピアノの発表会に向けて頑張った経験など習い事などでの経験も作文などを書くときに役に立ちます。

なので、受験勉強のために小2、小3から受験塾での勉強しかしていないような子には適性検査では、不利になると思います。

いろいろな経験をして、その経験から学びを得ている、そんなお子さんを公立中高一貫校では求めていると思います。

4.試行錯誤するのが好きな子

現代は、テクノロジーの進化によって、あらゆるものを取り巻く環境が複雑さを増し、将来の予測が困難な状況にあることから「VUCA(ブーカ)の時代」とも呼ばれています。※VUCA(ブーカ)の時代の教育に関してはコチラで詳しく解説しています。

要は「正解のない」問いに「正解を創り出していく」力が求められているわけです。

ですから、持っている知識で効率よく問題を解く解法を知っているよりも試行錯誤しながら答えに辿り着くことを楽しめるような子が向いていると思います。

例えば工作でもプラモデルでもレゴブロックでも、イメージする物が作れなくても「この部品とこの部品を入れ替えたらどうか?」なんなら「この部品を少し削ってみよう」など試行錯誤することを楽しめる子供を公立中高一貫校は求めていると思います。

楽しみながら試行錯誤力を鍛えるのにパズルなんかも良いかもしれません。

一時、テレビなどでも取り上げられてゲームなどにもなった「宮本算数教室」をご存じでしょうか?

入塾200人待ち、塾生の約8割が開成・麻布などの難関中学に進学しているという話題の算数教室です。

Amazonにも沢山のパズルドリルなどがあるのでオススメです。

また小5、小6で取り組みたいのが「中学入試 知識だけでは解けない思考力問題集シリーズ」です。

この「中学入試 知識だけでは解けない思考力問題集シリーズ」は中学入試の過去問の中から、複雑な資料読解問題や論述問題など、思考力を必要とする問題を集めて掲載した問題集です。麻布中、灘中、慶応義塾中等部、渋谷教育学園渋谷中などで出題された過去問を収録しています。

5.基礎がしっかりしている子

適性検査では計算問題単体で出題されることは、ほぼありません。

しかしグラフなどの数値から割合を求めて作文を書く問題などもあり桁数の多い計算や少数などを含む計算が必要とされるケースが多いです。

また45分で、かなりの量の問題を解かなければならないので、複雑な計算を正確に早く解く計算力が必要とされます。

また漢字の問題なども、単体で出題されることは、ほぼありませんが作文を書く必要があるので小学校で習う漢字は全て書ける必要があります。作文で誤字(トメハネなど含む)や小学校で習う漢字がひらがなだったりすると減点になります。

なので計算力、漢字力など基礎が非常に重要です。

うちでは毎朝ドリルをやるようにしていました。

うちでは「朝5分ドリル シリーズ」をやらせていました。

実際には5分もかからないので学校に行く前に”ササっ”とやってました。

苦手意識がある場合には1つ前の学年からはじめるのも良いとい思います。

あと娘の場合はカタカナの「ツ」「シ」、「ソ」「ン」に変な癖があることが課題となりました。

6年生の冬休みに塾の先生から指摘されて気をつけていましたが時間がない適性検査で、早く書こうとすると、ついつい癖が出てしまっていました。

娘は小1から4年生まで習字を習っていて9段を持っているので字には自信があったようですが筆と鉛筆では違いもあるのかもしれません。習字だとカタカナはあまり書きませんし…

癖のない綺麗な字は採点者も読みやすいので作文でも有利です。

もう少し、早く知りたかった…

作文や短文記述など記述問題では「きれいな字」を早く書く能力は強みになります。

実際に娘が公立中高一貫校に入学して同級生などの話も、娘から聞くのですが「学習基礎力」が高いことと合わせて「学習習慣が身に付いているお子さんが多い」と感じます。

中学に入学すると部活動なども、はじまり忙しいのですが日々の予習・復習や宿題などはしっかりやっている生徒さんが多いようです。

この「学習習慣」を小学生時代に身に付けている生徒さんが結果的に合格しているのだと思います。

6.学校の成績が良い子

公立中高一貫校の選考内容でもご紹介しましたが小学校からの「報告書」が選考で使われるため小学校での評価が高いと有利だと思います。

具体的には学力だけでなく

- 忘れ物などをしない

- 授業に積極的に参加している

- 授業態度が良い

ことなども求められます。

娘の小学校時代の同級生のお母さんから「うちの子は通知表に◎がほとんどないから公立中高一貫校受検は諦めたんですよ」って言われたことがあります。学校にもよると思いますが娘は小学校の通知表では◎は2つしかありませんでした。

娘が中学に入学して同級生から聞いた情報では、小学校の通知表で「◎ばかり」だった生徒さんもいるようですが、「1つもなかった」って子もいるようです。通知表が良いのは有利ではありますが、通知表で諦める必要はないと思います。

7.読む力がある子

公立中高一貫校の適性検査の特徴として私が感じるのが「問題の情報量が多い」ことです。

適性検査の問題は、知識を問う問題ではなく、教科横断型の、複合的な出題とする問題となっています。題材として小学校で学習する範囲にない分野が出題されることもありますが、登場人物の会話などをヒントにすることによって、答えにたどり着けるように工夫されています。

問題文の登場人物たちが計算のやり方を話し合ったり、データやグラフが提示され、そこから情報を読み取り、自分で考えることによって問題を解いていきます。文章を読んで、それを要約し、自分の体験をもとに考えをまとめる作文も出題されます。

「会話文」「データ」「グラフ」など問題内にある様々な情報を処理するには、文章だけでなく様々な情報を読み取る力が必要になります。

まとめ

と言うことで、今回は公立中高一貫校受検に向いている子供の特徴と求められる能力を伸ばす方法などをご紹介しました。

小学生6年生のお姉ちゃんの受検は2日前に終了しました。合格できれば嬉しいですが仮に縁がなかったとしても適性検査の準備をしてきてことは彼女の今後の人生に必ず役立つ力だと確信しています。

この記事を書いたのは娘が適性検査を受けた2日後の2022年2月5日でした。

この時は、自己採点の結果で「たぶん難しいな…」と思っていた時ですが、ご縁がなくても公立中高一貫校受検に挑戦して良かったと感じていました。

また、小4の弟も再来年の受検に挑戦すると言っています。

お姉ちゃんの伴奏で得た経験も弟の受検でも活かしていきたいと思います。

公立中高一貫校の適性検査専門のオンラインスクール

ちなみに、娘と息子の公立中高一貫校受検では「ena」「栄光ゼミナール」「臨海セミナー」「湘南ゼミナール」「中萬学院」など適性検査対策コースがある近所の塾はほとんど体験授業を受けさせてもらいました。

どの塾も15人~25人くらいの集団塾なので、塾の授業だけで合格力が付けられるのは、もともと適性検査への適性がある生徒だと感じます。

2022年に公立中高一貫校受検に挑戦した、うちの娘は6年生の秋の模試まで、合格圏外でした。(つまり6年生秋までは適性がなかったと言えると思います)そこから「このまま塾任せにしていたら合格できない…」と妻と私で過去問演習や作文の添削をして課題を1つ1つ潰していきました。

娘の経験から、2024年に公立中高一貫校受検に挑戦する息子も「塾任せ」にはせずに(ただし塾選びも体験授業などを複数校で受けて相性なども加味して、こだわって選びました)、適性検査で求められる能力を1つ1つ丁寧に身に付けさせるためにオンライン家庭教師を小5の秋から開始しました。

2023年より「読解力育成・作文添削講座(文系)」と「思考力育成講座(理系)」のオンライン少人数講座を開講しました。

無料※体験授業も受付中です!※複数名コースのみ

コメント