子供に公立中高一貫校受検を挑戦させようと思うけど塾とかは、いつから通わせれば良いの?

ママ友のお子さんは小2から中学受験塾(SAPIXとか四谷大塚、日能研、早稲田アカデミーとか)に通ってるって聞くし焦りますよね…

2022年に第一志望の公立中高一貫校に入学した長女は小5の終わりから塾に通い始めましたが無事に合格することが出来ました。

この記事は、娘が公立中高一貫校に合格した直後に書いた記事ですが、入学から約9か月が経過した2022月12月に加筆修正しています。

2022年に長女の公立中高一貫校受検を無事に合格して終えることができました。

長女の中学進学準備も忙しくなってきましたが、2つ下の弟の公立中高一貫受検準備(2024年入試)も開始しようと思っています。

この1年半、長女の公立中高一貫校受検に伴走して得た経験と知識を弟の受検にも活かしていこうと思います。この記事では公立中高一貫校受検塾には、いつ頃から通えば良いのか?塾以外にどんな対策をしておけば良いのか?などをご紹介していこうと思います。

- いつから塾に通うべきか悩んでいる方

- 公立中高一貫校に合格するために塾以外にどんな対策をしておけば良いのか知りたい方

公立中高一貫受検塾にはいつから行くのがベスト?

娘の公立中高一貫受検では5年生の夏休み、冬休みに「臨海セミナー」「中萬学院」で夏期講習・冬期講習を1ヵ月強体験受講しました。5年生の春休みから「栄光ゼミナール」に約1年間通いました。

公立中高一貫受検コースがある塾に5年生から3つ通いましたが、5年生の間は公立中高一貫受検特有の適性検査対策ではなく、私立中学受験用の「国語」「算数」「理科」「社会」の授業でした。

逆に公立中高一貫受検の適性検査対策が本格的にスタートしたのは6年生の夏期講習からでした。

つまり公立中高一貫受検の塾には夏期講習から通い始めても十分に合格することが可能だと思います。

難関私立中/国立中受験対策のための入塾が比較的早いのに対して、公立中高一貫校の入塾が遅くてもいいのには理由があります。

それは、公立の中高一貫校の適性検査の出題範囲が「小学校で習ったこと」となっているからです。

そのため、小学6年生になってから適性検査対策を始めても間に合う可能性が十分あるのです。

ただし、下記の点からも基礎学力が定着していることが前提となります。

- 報告書(調査書)=小学校の成績が選考に使われる

- 適性検査の問題は小学校で習う全教科の「横断型」問題や、深い思考力を求める問題が出題される

なので適性検査対策であれば6年生の夏休みからで十分ですが報告書(調査書)対策は小4、小5から開始する必要があります。

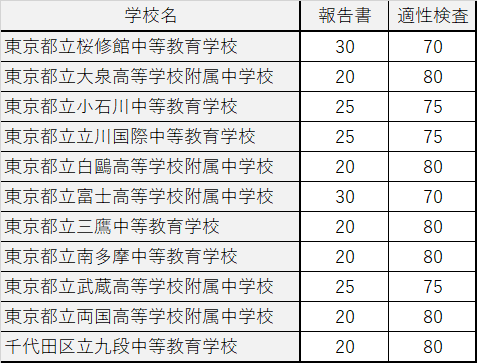

ちなみに東京都の公立中高一貫校だと報告書(調査書)と適性検査の選考時の比率は下記の比率で使用されます。比重は、学校によって異なりますが都立桜修館中、都立富士中などは報告書(調査書)の比率が3割になります。

報告書(調査書)対策

報告書(調査書)対策としては、まずは小学校の勉強をしっかりやることです。

専門的な塾などでの対策を受けるというよりも

- 授業態度

- 忘れ物

などにも気をつけることが意外に重要です。

※成績だけでは報告書(調査書)で高い評価を得るのは難しいです。

また小学校低学年から中学年までは「基礎をしっかり身に付けること」「勉強の習慣を付けること」が重要だと思います。

小学校高学年までのやっておきたいこと

学校の授業をしっかり理解しておくことが重要です。

うちは小学校低学年から通信教育と公文/ガウディアで基礎をしっかりやらせました。

難しい応用問題は、小6の夏以降で、それまでは基礎を大切にすることが大切だと思います。

- 小学校の授業内容を理解できていれば特別な準備は必要ないと思います。

- 勉強の習慣ができていると高学年からの準備がしやすくなります。

- 習い事に情熱を注いだり、家族で旅行に行ったり様々な経験をしておくことが重要です。

娘の息子の体験談

通信教育/オンライン教育

うちでは娘は小1~小3は【進研ゼミ小学講座】をやっていて

小4~小5はスマイルゼミをやっていました。

娘はスマイルゼミのゲームにハマって毎日勉強する習慣が身に付いていました。

※しかもスマイルゼミは専用端末でゲームなどを利用できる時間を親が設定できる機能がありした。うちでは1日30分までに設定して、その時間内は遊んでました。

ちなみに小4の1年間は公文にも行っていました。

ちなみに弟は小3から小4の終わりまで「国語」と「算数」をガウディアで指導してもらいました。

また小1~小2はお姉ちゃんと一緒に【進研ゼミ小学講座】をやっていて

小3~1年間だけZ会 小学生向け講座をやっていましたが、同時期にお姉ちゃんが始めたスマイルゼミと比較するとエンタメ要素が少ないので「俺もスマイルゼミにしたい…」と言い出す感じでした。

弟は小4からスマイルゼミに変更するのかと思いましたが鬼滅の刃の企画に惹かれて【進研ゼミ小学講座】に戻ることになりました。

【進研ゼミ小学講座】もエンタメ要素があるので、楽しくやっています。また赤ペン先生で記述問題も添削してくれるので適性検査対策に良いのかもしれません。

あと弟は小3から東進オンライン学校 小学部で算数をやっています。飛び級をして現在4年生ですが5年生のカリキュラムが終わってしまった状況です。授業が面白いらしく楽しくやっているので、5年生からは「国語」「理科」「社会」もやらせようかなと考えています。

自宅学習教材

適性検査を終えて低学年/中学年からやっておけば良かったと思っているのが「きれいな字」の練習をもっとしておけば良かったということです。

娘は小学校低学年から習字をやっていたので(しかも9段を持っています)字について気にすることはなかったのですが、適性検査の限られた時間内に作文などを書こうとすると、雑な字が多くなり減点対象になるのではと思える字が多かったです。

特に直前期にカタカナの「ツ」「シ」と「ソ」「ン」の書き方に変な癖があることがわかり矯正しました。カタカナを誤字扱いされて減点で不合格なんてことにならないように早めに字の書き方は良い癖をつけてあげたいものです。

■小学生のためのきれいな字になるワーク ひらがな・カタカナ・漢字

勉強習慣を身に付けるために

あとは、毎朝ドリルをやらせていました。これは受検の直前期も続けました。試験も朝おこなわれるので朝の時間に勉強する習慣はとってもオススメです。

うちでは早ね早おき朝5分ドリルを使っていました。

計算

漢字

などの定番ドリルから

文章読解

なぞとき文章読解

ことわざ 慣用句

むずかしい言葉

都道府県と世界の国

など、いろいろな種類のドリルがあり、娘は「表紙の絵がかわいい」と気にいって毎朝取り組んでいました。

適性検査対策

本格的な適性検査対策は6年生になってからでも十分に間に合いますが4年生、5年生から作文対策だけは、やっていました。

実際に本番の適性検査でも適性検査Ⅰ(作文が含まれる文系の問題)では、自己採点では8割くらいの得点ができていました。逆に適性検査Ⅱは5割くらいしか出来ていなかったので作文含む文系対策で合格できたと感じています。適性検査当日のことはコチラ

本格的な作文対策は6年生になってから塾などに通えばやりますし、最後の3か月は最低でも毎日1本は作文を書いていました。

適性検査では

- 指定された文字数で書けている

- 主張が明確になっている

- 主張が明確で同じ事を繰り返していたり、まとまりがない状態になっていない

- 出題の意図通りに論点をずらさず書けている

ことなどが求められます。

娘は塾に入った時点で「指定された文字数で書く」ことは出来ていたと思います。

ただ6年生の夏休みごろまでは同じことを繰り返したり、出題意図とズレた内容で書かれていたりしましたが、作文を書き、添削を繰り返した結果、年末年始頃には、なんとか納得できる作文が書けるようになりました。

4年生くらいから、繰り返しやっていたのが

- 過去の適性検査とオリジナル問題から、適性検査によく出るテーマが厳選されている

- 実際に小学生(合格者や小学6年生)が書いた作文を使って解説しているので 参考にしやすい

- 作文が苦手な読者向けへの書き方、読解力をつける本の選び方など丁寧なアドバイスされています。

小学生が書いた解答例の作文が参考になります。言い回しなど真似させてもらうことで大人っぽい文章を身に付けることができます。

6年生になって塾に入ってからも自宅学習として作文対策は続けました。

■公立中高一貫校 適性検査対策問題集 作文問題 トレーニング編

そして、この作文対策で重要なのが添削です。

塾などでもやってくれていましたが、添削にモレがあると感じたので妻と2人で試行錯誤しながら添削能力を高めていきました。

大人の目線で子供の書いた作文と解答例の作文などを比較しながら、「ここは、こうした方が良いんじゃないか?」を繰り返していくことで、子供の作文力と同時に親の添削力を上げていくことで、合格に近づけるんではないかと思います。

社会のことに興味を持つ

あと社会のことに興味を持ち、自分の意見を持つことが求められます。

うちでは新聞は日本経済新聞しか購読していませんでしたが、公立中高一貫受検を考えはじめてから読売KODOMO新聞を購読しました。

読売KODOMO新聞は、読売新聞が毎週木曜日に発行する小学生向けの新聞でサイズは、小学生が手に取りやすいタブロイド判です。 また20ページある紙面は、オールカラーでイラストや写真を大きく使ったレイアウトで小学生でもニュースや社会の仕組みに興味が持てるように工夫されています。

世の中で起こっていることに関して親子で話をすることを大切にしています。例えば「ロシアのウクライナ侵攻」など難しいニュースに関しても、「なぜロシアはウクライナに侵攻してしまったのか?」を第二次世界大戦以降のヨーロッパの歴史を一緒に調べて話し合ったりしました。

また、ロシアのウクライナ侵攻が世界に与える影響に関しても「資源や食料問題」「物価高騰」「ドル高」など話をします。

「読売KODOMO新聞」を購読するようになってテレビのニュースなどにも興味を持つようになり親子で話をする機会が増えました。

結論

公立中高一貫校受検で塾に通い始める最適な時期の1つは新6年生のカリキュラムがはじまる「受検365日前」頃かなと思います。

もちろん早くから対策塾に通っても良いと思いますが、私立中学受験のように小2、小3から通っても合格確率を高められるわけではないと思います。

ただし、小5の終わりから通塾するとしても、それまでに、どんな準備をしているかで合格の確率は大きく変わると思います。

ちなみに私が住んでいる神奈川県では、「臨海セミナー」「中萬学院」「栄光ゼミナール」「湘南ゼミナール」など公立中高一貫校受検コースを持つ多くの塾で季節講習を教材費のみで体験できます。

小5の間に季節講習を受講して、どの教室が良いのかを確かめておくことをお薦めします。

- 志望校の選抜検査に精通しており適切なカリキュラムを提供していること

- 担当講師が志望校の適性検査に精通していて指導力があること

- 教室の責任者に熱意があり信頼できること

詳細は下記の記事で紹介していますが、教室に足を運ばずにホームページで合格実績だけ比較して塾/教室を決めてしまうような塾選びは避けた方が良いと思います。

まとめ

今回は公立中高一貫校受検塾には、いつ頃から通えば良いのか?塾以外にどんな対策をしておけば良いのか?などをご紹介しました。

私立中学受験のように小学校低学年から通塾する必要がないのも公立中高一貫受検の魅力の1つだと感じました。

オンラインスクール

娘と息子の公立中高一貫校受検では「ena」「栄光ゼミナール」「臨海セミナー」「湘南ゼミナール」「中萬学院」など適性検査対策コースがある近所の塾はほとんど体験授業を受けさせてもらいました。

どの塾も15人~25人くらいの集団塾なので、塾の授業だけで合格力が付けられるのは、もともと適性検査への適性がある生徒だと感じます。

2022年に公立中高一貫校受検に挑戦した、うちの娘は6年生の秋の模試まで、合格圏外でした。(つまり6年生秋までは適性がなかったと言えると思います)そこから「このまま塾任せにしていたら合格できない…」と妻と私で過去問演習や作文の添削をして課題を1つ1つ潰していきました。

娘の経験から、2024年に公立中高一貫校受検に挑戦する息子も「塾任せ」にはせずに(ただし塾選びも体験授業などを複数校で受けて相性なども加味して、こだわって選びました)、適性検査で求められる能力を1つ1つ丁寧に身に付けさせるためにオンライン家庭教師を小5の秋から開始しました。

2023年より「読解力育成・作文添削講座(文系)」と「思考力育成講座(理系)」のオンライン少人数講座を開講しました。

現在、モニター生を募集中(無料授業見学も可能)

現在、モニター生を募集していますのでご興味がある方は、是非お問合せ下さい。

モニター生として受講する前に体験授業を1回無料で受講していただくことも可能です。

無料※体験授業も受付中です!※複数名コースのみ

公立中高一貫校受検を経験した先輩保護者として、また2024年受検を控える保護者仲間としてご相談お待ちしてます!

- 講師の先生の質:我々のオンラインスクールの講師の採用基準は「自分の子供に授業をしてもらいたいか」です。学歴や英語の場合は英語資格のスコアなども確認させていただきましたが講師になって頂く方、全員と私が面談させていただきました。学歴や資格以上に人柄も大切だと思っているからです。あとは教育に対する考え方も大切にしています。塾などの合格実績至上主義に対する違和感もあったので、子供たちに生涯にわたって使える思考力や英語力を身に付けることに使命感を感じていただける先生とご一緒させていただいています。

- 高いコストパフォーマンス:難関大学在籍/出身の優秀な先生から1対1の個別・少人数指導で1時間の指導料は2,000円~3,000円と超リーズナブルです。

私たちは教育の質にはこだわっていますが、無駄は徹底的に排除しています。例えばオンライン授業を実施しているツールは通常Zoomなど有料ツールだと思いますが、私たちは現在Skypeを利用しています。理由は無料だからです。有料のツールを使えば結局そのコストは保護者が負担することになります。Zoom、GoogleMeetなど複数のツールを試しましたが無料のSkypeでも授業の質を落とすことなく授業が実施出来ています。 - 受講者の皆さんの質:生徒さんのレベルや保護者の方の考え方が近い方々に受講していただいています。そのため受講前に私が保護者の方々とも面談をさせていただいています。特に小学生コースでは授業中は講師と生徒数名だけのオンライン空間になりますので、細心の注意を払っています。

コメント